中国“流浪大师”沈巍登《华盛顿邮报》:互联网狂欢下的反英雄

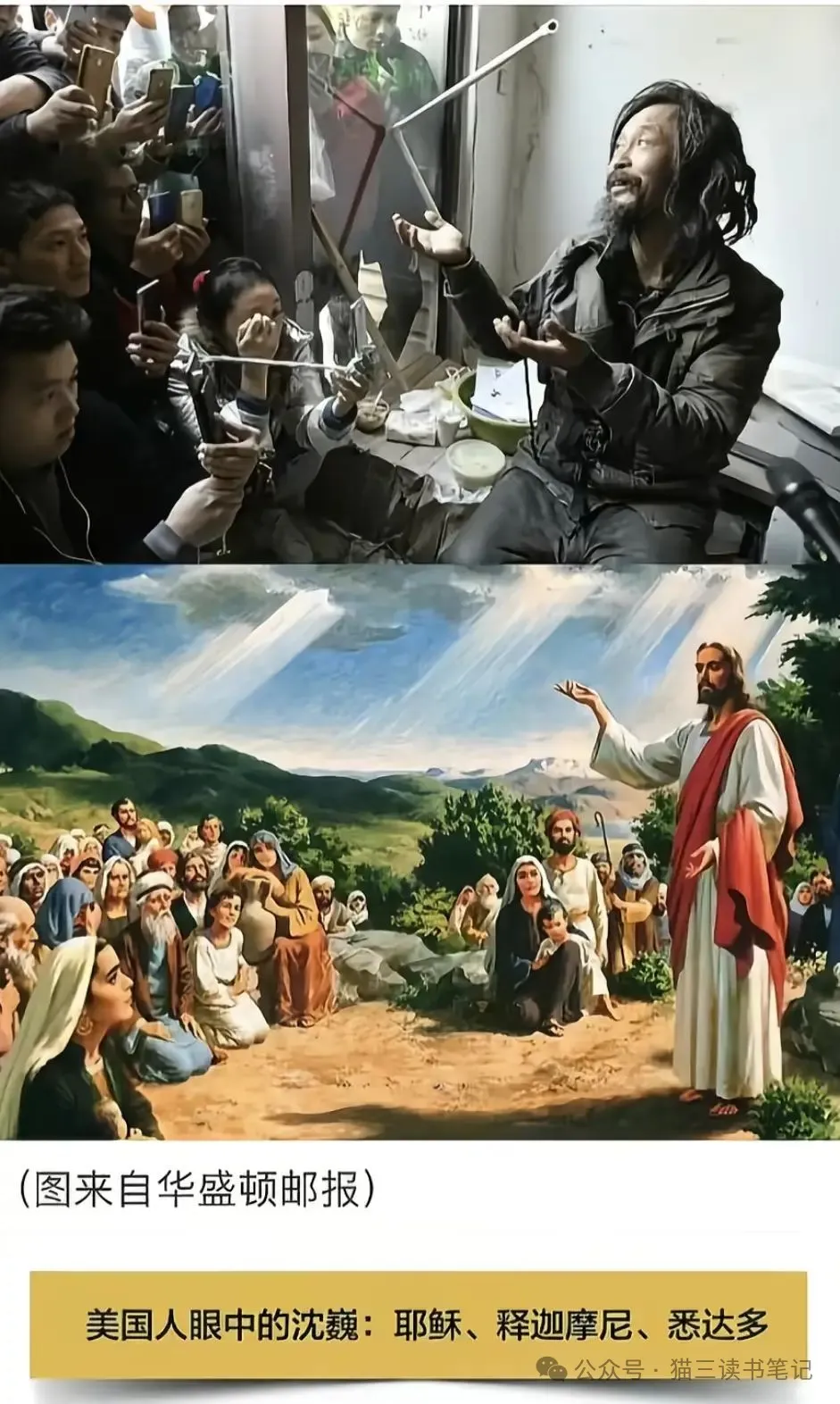

蓬头垢面的流浪汉身旁围着数十名举着智能手机的直播者,他引经据典侃侃而谈,视频在网络上被数百万人观看、分享——这是出现在2019年中国互联网的一场奇特狂欢。

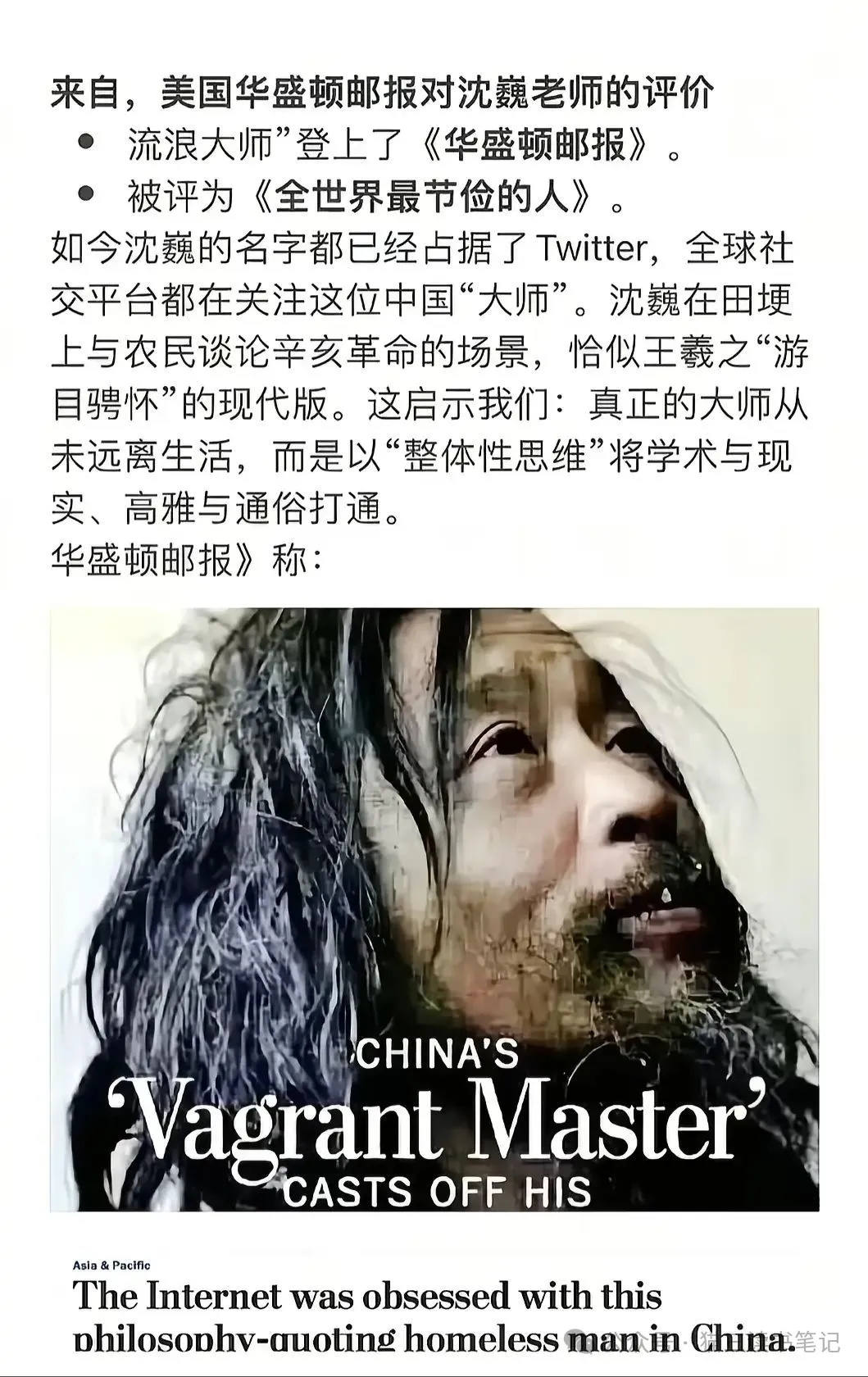

“流浪大师”沈巍的故事始于上海街头,最终却登上了美国《华盛顿邮报》的显著版面。该报以“中国网友迷上了这位出口成章的流浪汉。现在,他正逃离所谓的‘名气’”为题,报道了这位不寻常的网红现象。

沈巍,52岁的上海流浪汉,没有社交媒体账号,甚至没有智能手机,却打破了人们对流浪者的所有刻板印象。他受过教育、口才极佳、自给自足,在中国互联网上被称为“流浪大师”或“沈大师”。

01 反英雄的诞生

沈巍迅速成为中国社会的一个“反英雄”(antihero)——对那些厌倦了在崇尚年轻、新奇、教育、名望、财富和美貌的国家里攀登社会和经济阶梯的人们来说。

当沈巍引用亚里士多德、孔子和但丁的片段开始出现在短视频平台抖音上时,这位不太可能走红的明星被社交媒体发现了。最令人惊讶的是,这个无家可归者(头发没梳,衣服没洗,胡子没剃)竟精通文学和哲学。

观众感到好奇。一条抖音评论写道:“一头道家道士般的秀发,一双炯炯有神的眼睛,一副绅士的派头。这才是真正的大师应该有的样子!”

02 疯狂与逃离

沈巍的虚拟名声在2019年3月中旬变得过于真实。一段视频显示,一个路标指向了沈的位置,游客就开始涌入上海市郊浦东区这个原本不起眼的社区。

电子商务专家承诺给他六位数的报酬,以换取他的商业代言;好奇的观众渴望一睹这位名人的真身;网络红人想要争夺最佳拍摄位置。

每天早晨,当这个流浪汉打开门时,会发现几十人甚至几百人已经在他的临时避难所(一个废弃的办公室储藏室)门口等着他。每次他一张嘴,就会有几十部手机和相机准备记录。

“我不怪任何人,但我讨厌互联网,”在名气达到顶峰时,沈巍说道。“互联网给我带来的只是麻烦。”

03 真相与传说

随着沈巍的走红,网络上出现了各种关于他的传说。有人说他是复旦大学高材生,原在上海统计局上班,由于妻女遭遇车祸,才变得现在这个样子,已流浪街头20多年。

事实上,沈巍并非毕业于复旦大学,而是是一所很普通的高校,学习的专业是航海专业。他流浪的原因也不是家庭悲剧,而是因为喜欢捡垃圾,喜欢将垃圾分类,导致与单位、与家人的理念不同而流浪。

沈巍没有结婚,一直单身。他出生于成都一个相对富裕的家庭,在上海长大,是1966年后第一代上大学的中国人。毕业后,他在上海市的一个区政府办公室担任审计员。

1993年,他因为“行为异常”(包括从办公室垃圾桶里捡废纸和整理可回收垃圾)被迫提前退休。

04 网红与“小丑”

沈巍的走红引发了一场诡异的互联网狂欢。短视频平台上,很多账号开始以他为卖点,网友夸张地称之为“大师”,换来的是粉丝量成百上千地涨。

现场有直播的博主在大喊:“看到没有!这就是知识的力量!这就是大师的风采。”拍视频的人可以拿去卖钱,卖价五百一千的都有。

围着沈巍身边转的那帮人千方百计从他身上获利:一位自称是沈巍女友的女士在开通抖音账号后的四天内就吸引了40万粉丝。一个身穿红色外套的失业青年,自称是沈的孩子,成为热门直播频道的常客。

沈巍很快意识到自己被利用了。“我知道人们把我当猴子看待。没有人带着一颗纯洁的心来看我。他们这样做是为了钱。”

05 中美流浪汉的不同命运

沈巍的案例展示了中国流浪汉的特殊性。他实际上还是事业单位员工,上海徐汇区审计局一直给他发工资至今,这让他的流浪有了物质保障。

相比之下,美国的流浪汉现象远比中国严重。很多流浪汉睡到街道上之前都是中产阶级,过着体面的生活。

但大部分美国人过着月光的日子,每月工资支票拿到手,立刻就要支付一大堆账单。如此脆弱的平衡经不住一点冲击。一旦失业,房子或者被银行收走,或者被房东赶出去,就成了Homeless(无家可归者)。

在美国,一旦成为流浪汉,就很难回头。因为在美国,你必须有个地址,政府、学校、公司都是通过这个地址和你联系。失去工作导致你无家可归,无家可归又让你无法找到工作。

06 深层价值冲突

沈巍表示:“我命中注定要成为一名垃圾收集者。我钦佩甘地,想要像他一样过一种苦行僧式的生活。”他为了读书,从小就捡垃圾,橘子皮、碎玻璃,能卖钱的都捡,然后就去买书。

对于沈巍来说,捡垃圾并非是迫于生计的无奈之举,而是源自他童年的经历和理念。他说:“这些年,我发自内心地就想为垃圾减量做点贡献。垃圾分类是源头治理,应该针对产垃圾的人。但在一个提倡垃圾分类的社会,我从小捡垃圾,反被嘲笑。”

沈巍案例反映了社会对于成功人士的想象和预期。正如一位评论者指出:“一个人成不成功,其实是看他是被迫还是主动地做出人生选择,是看他在被社会评价支配,还是在做自己天性最喜爱,最适合的事?”

沈巍最终洗了澡,剪了头发,穿着崭新的黑色西装消失在公众视野中。

他蹲坐的地方贴了一张纸条:“沈某身心俱疲,要离开一段时间。谢谢你!”

《华盛顿邮报》报道的标题这样写道:“中国网友迷上了这位出口成章的流浪汉。现在,他正逃离所谓的‘名气’。”

他的一位崇拜者说:“我们尊崇他,说到底是因为我们并没有完全按照自己的意愿来过这一生的勇气。”