沈言巍语:当流浪学者沈巍谈起“大师”,他在说什么?

知识真伪之辨,穿透喧嚣直抵本质

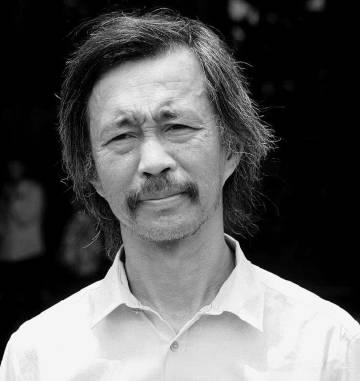

沈巍,上海街头的“流浪学者”,曾因精通《左传》《尚书》等国学经典而意外走红网络。他却始终拒绝“大师”称号,并对学术权威保持独立思考。这位奇特的文化符号,以其质朴却犀利的观点,引发我们对知识本质与学术价值的深层思考。

01 剥开光环,学问的真谛在于创造而非复述

沈巍曾一针见血地评价大学历史教授:“研究来研究去,就是书本上的东西...大学教授在我眼里跟饭店大菜师傅一模一样,就是这个菜炒得特别熟练。”

这一比喻直指学术界的核心问题——当知识仅仅被当作可以熟练操作的技能,而非需要深思创造的活动时,学术就失去了其最宝贵的探索精神。

沈巍推崇“读原典”的学习方式,批判功利化教育。他认为文化应扎根生活而非学术庙堂,将知识视为精神救赎的工具,而非获取职称名利的阶梯。

02 真学问在人间,不在庙堂

沈巍的学术观具有强烈的反精英色彩。在他看来,真正的学问不应该被关在象牙塔里,而应该走向街头,与普通人的生活产生连接。

即使在流浪生活中,他也没有放弃对知识的渴求,捡来的旧书是他最珍贵的财富,街头的角落是他的书房。他谈《论语》,不是为了炫耀学问,而是将孔子的“仁”与“礼”融入对当下社会的观察。

沈巍曾说:“距离浩如烟海的文化本身,我们都是井底之蛙,一定要不断地学习。”这种对知识的敬畏与谦卑,恰恰是许多专业人士所缺乏的品质。

03 大师之名,不在标签而在实质

面对“大师”的称号,沈巍一直保持拒绝态度。他认为:“大师是要经得起沉淀的,我只是个坚持自己想法的普通人。”

在他看来,真正的大师应当“创作一部作品,今后的历史永远流传,这部作品还得有人读,那才是,而不是你讲书本上的东西。”

沈巍将人分为四等:德才兼备为上,有德无才次之,有才无德最危险。“现在很多人追着‘有才’跑,却忘了‘德’是根基。一个无德的聪明人,破坏力比傻子还大”。

04 知识的本质是启迪而非炫耀

沈巍的知识展示从来不是为了炫耀,而是为了启迪思考。他广泛阅读《论语》《左传》等经典,并涉猎西方哲学,却始终将知识视为解决生活问题的工具而非装点门面的装饰。

面对那些带着猎奇心理接近他的人,他不卑不亢,用知识回应好奇,用真诚消解偏见;面对那些试图利用他的人,他不指责、不抱怨,只是默默保持距离,守住自己的边界。

沈巍曾说:“很多人活了一辈子,都不知道自己真正想要什么。”

这句话道破了太多人的困境——在世俗的标准里追逐功名利禄,却在夜深人静时感到灵魂的空虚。

05 回归本真,求知初心最为珍贵

在沈巍看来,求知的初心远比学术的头衔更重要。他物质匮乏,却精神丰盈;他身处边缘,却活得比谁都明白。

他不刻意讨好谁,也不刻意疏远谁,只是以一种平和的姿态与世界相处,这种“看透世故而不世故”的智慧,比八面玲珑的“情商”更令人动容。

沈巍的人生选择提示了一种可能性——在物质与精神的张力中,通过极简生活与知识坚守,寻找对抗异化的路径。

沈巍对学术界和“大师”称号的批判,并非出于傲慢或无知,而是基于对知识本质的深刻理解。他提醒我们,真正的学问应该超越功利性的技能掌握,回归到对智慧的纯粹追求和对生活的本质洞察。

在知识被高度专业化和商业化的今天,沈巍的观点犹如一面镜子,照出了当代学术生态的不足与异化。或许我们不必完全认同他的所有观点,但他对知识本质的思考,值得每一个真正热爱学问的人深思。

德才兼备是为上,有德无才次之,有才无德最危险——沈巍这句话,或许正是评价一切学者与“大师”的最根本标准。